纪希晨,1922年生,河南省伊川县莘营村人。原名纪松晓,1938年在八路军驻西安办事处改名纪希晨,即追求真理、向往延安和光明的意思。1937年加入中国共产党,1938 年到延安,在陕北公学、安吴青训班、中央党校学习。1940年调延安泽东青年干部学校工作。1941年至1944年任神府县抗日青年救国会主席。1945年开始从事新闻工作,任《晋绥日报》随军记者、新华社特派记者、晋绥新闻训练班主任。1949年随刘邓大军进军西南,任重庆西南新华日报社城市组组长。1953年起,先后任人民日报四川记者站站长,新华社四川分社社长,人民日报社编辑、记者部副主任、高级记者。1983年参加创办《中国老年》杂志,任总编辑;1987年参加创办《中国老年报》,任第一副总编辑、社委会主任。

主要著作有:《凉山彝族的飞跃》、《时代的足迹》、《二月逆流》等一百多万字的通讯报告。主编书有:《战斗中的朝鲜》、《离退休百科问答》、《战火中的青春》等。

老记者纪希晨先生,是人民日报社原记者部八十年代初的老领导之一,著名记者田流是主任,他是副主任。当时,我只是在他们领导下的一名小记者,是在他们的影响下成长起来的。

▲杨振武社长沉痛悼念纪希晨

▲纪希晨

虽为领导,但田流和纪希晨却并非坐在办公室内光动嘴皮子,他们首先是记者,身先士卒,轮流深入第一线采访,没有放下手中的笔,写出了不少振聋发聩的新闻报道。在部门里,我们都称田流“老田”,称纪希晨“老纪”。从他们身上我学到了如何做好一名党报记者。

▲陈耕耘(右二)、乔杨(右一)参加纪希晨告别仪式

我最后一次见到老纪还是2006年8月3日,在我们记者部举行的老同志聚会上。老人们很是开心,我随手记下了他们的一些感言。

老纪说,健康的活着就是胜利。我们的工作所以生机勃勃,主要是发扬了民主。金凤说,记者工作首先是事业,不是职业,追求真理,追求真实,以记者开始以记者结束。丛林中说,什么是新闻?新闻就是正在发生的历史。要有历史意识,历史眼光,历史责任。记者要眼观六路,耳听八方。

▲时任记者部主任的杨振武(右),与颜世贵(中)同向纪希晨(左)敬酒

▲活动合影,老同志有纪希晨、高粮、程光锐、林钢、陈柏生、王金凤、马鹤青、丛林中等

当时在座的资格最老的就是老纪,他1937年入党,1938年到延安,那年他16岁。经过短暂的学习,担任县抗日青年救国联合会主席,参加了有名的大生产运动,并获得边区甲等模范称号。他还一边做实际工作,一边做报纸通讯员,和党报发生了联系。1945年1月,他被调入了《抗战日报》(《晋绥日报》前身),当随军记者,直到新中国成立。随后,他又投身到新中国建设的新闻报道中去。

令老纪最不能忘怀的是,1948年4月2日,毛主席接见了《晋绥日报》编辑人员,发表了《对晋绥日报编辑人员的谈话》。他坐在毛主席的身边,一字一句地记录并整理了这次历史性谈话,发表在《晋绥日报》创办的《新闻战线》创刊号上。后来被收入《毛泽东选集》第四卷。这是他一生的荣耀。

▲“文武之道,一张一弛”——毛泽东《对晋绥日报编辑人员的谈话》

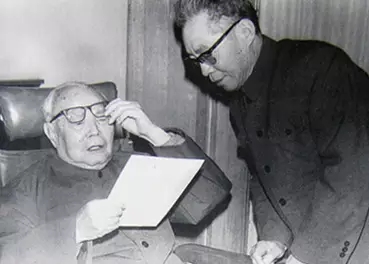

▲1982年11月24日,纪希晨与叶剑英元帅

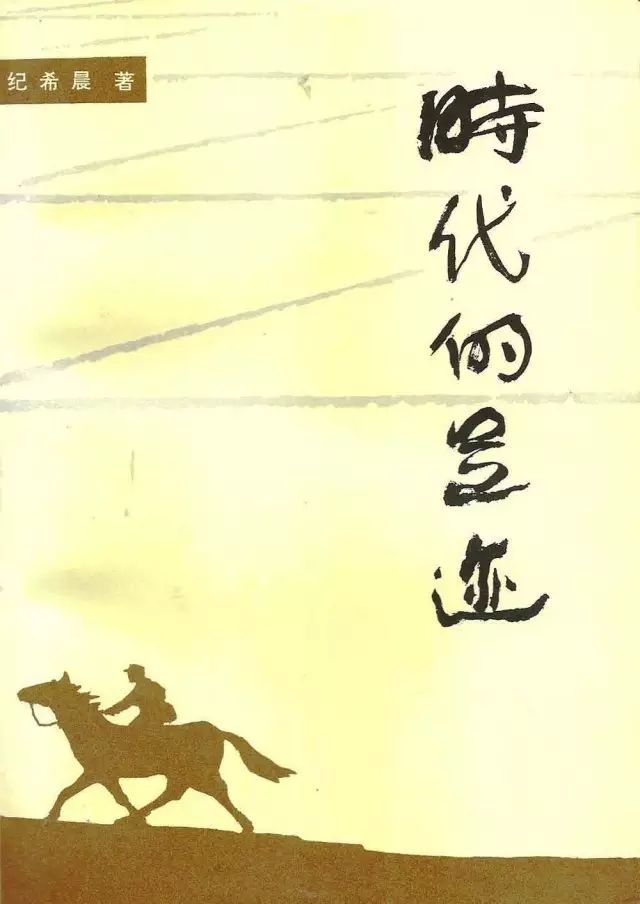

几十年来,老纪没有离开记者工作,在漫长的时间里,他写下了无数的通讯报道,出版了几部作品集。在一定程度上,反映了历史的发展与进程,当然也渗透着他本人的辛劳与血汗。离休后,他还创办了《中国老年报》,继续发挥着他的光和热。

一生马不停蹄,

战斗十万火急;

笔写人间春秋,

放眼未来世纪。

▲1998年2月1日,纪希晨与华国锋

▲纪希晨与贺龙元帅夫人薛明

这是老纪回顾自己四十多年记者生涯时写的一首诗。他说,这反映了我的感受和追求。在成长的道路上,在时代的激流中,他经历了血与火的战斗岁月,经历了苦难、胜利和曲折,目击了一些重大事件。

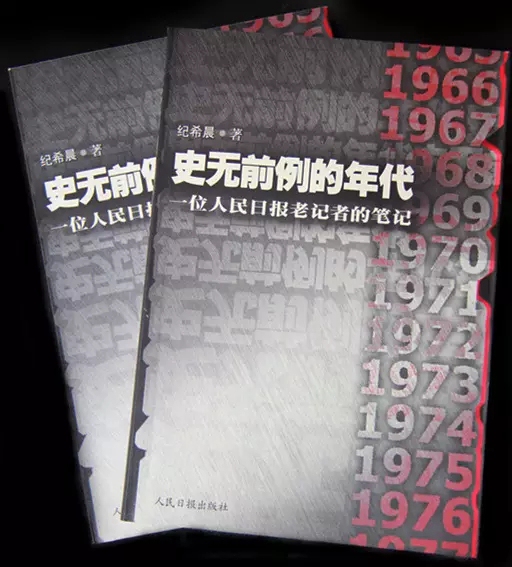

现在,奋斗一生的老纪,留下了“时代的足迹”和“史无前例的时代”的笔记走了,令人怀念。他的革命意志和勤奋精神,值得我们学习!

▲《时代的足迹》

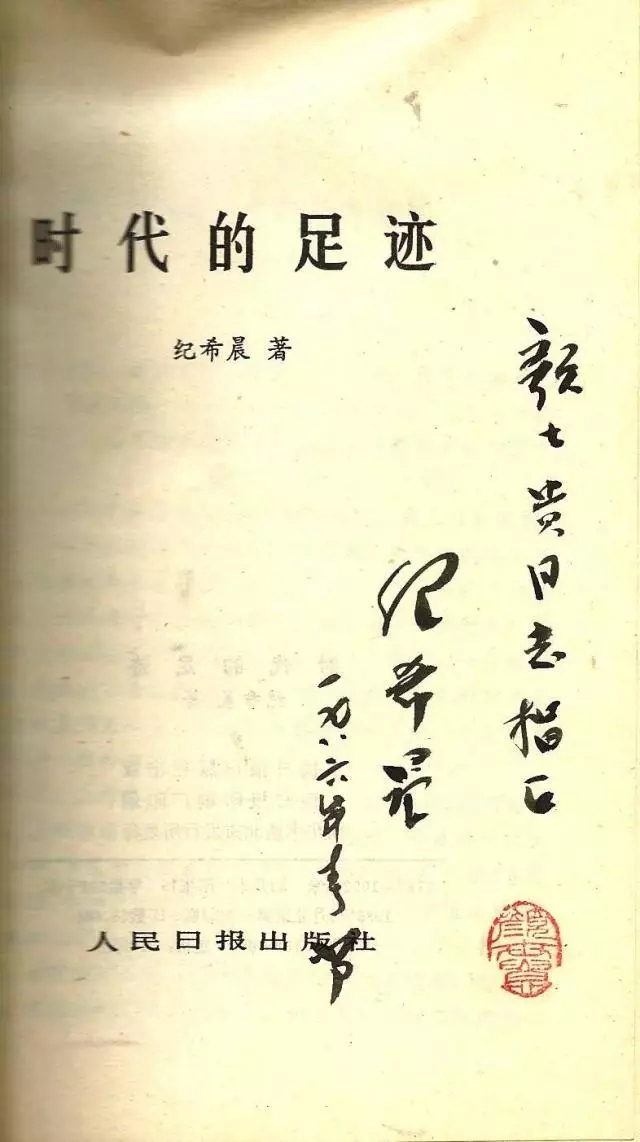

▲纪希晨给颜世贵的寄语

▲《史无前例的年代》(上下)

- 哈佛大学学生联署“以色列应负全责”,捅大娄子了10/13/2023

- 反向思考,要洞悉一些虚假的身份。有利于找到真实的本质。10/13/2023

- 以人为镜可以明得失的意思(以人为镜可以明得失的意思)6/9/2023

- 2023全国甲卷高考作文|时间·人·技术6/9/2023

- “牵手门”连衣裙为两年前款式,卖家:月销4000+,预售40个工作日内发货6/9/2023

- 林志玲一家三口首同框,儿子巨可爱,婆家娘家人都在中国生活6/9/2023

- 一患者因脑梗去世,医生承认此前未成功植入脑血管支架并隐瞒6/9/2023

- 高考已落幕 人生才起航 请为成为一名大人做好准备6/9/2023

- 2023年上海卷高考作文|仅仅是因为好奇心吗?6/9/2023

- 冯仑被2857万“绊住”,其他5位“小伙伴”怎样了?6/9/2023